前田育男:マツダ株式会社 常務執行役員 デザイン・ブランド スタイル担当

現在のマツダ躍進のキーパースンのひとり。2009年にデザイン本部長就任。翌2010年にデザインテーマ「魂動—Soul of Motion」を発表。以後、CX-5、アテンザ、デミオ、CX-3、ロードスター(MX-5)等立て続けにヒットを飛ばす。父、前田又三郎氏も初代RX-7を手がけた自動車デザイナーで、元デザイン本部長。

加藤哲也:AUTOMOBILE COUNCIL実行委員会 代表。

大人が手本を見せないと

加藤:前田さんとは以前から会うたび、食事するたびに話してますね、 “大人の自動車文化”を日本にも根づかせないと未来がないって。ふたりとも心からそう思ってる。それでお聞きしたいんですけど、自動車をデザインする時、やはり自動車文化みたいなことまで意識する部分は当然あるわけですよね?

前田:それを意識しないと車の本質っていうものが表現できません。車が元来ずっと歴史的に培ってきた車らしさってあるじゃないですか。道具としての車らしさ、それが根っこにないと、成熟したデザイン、商品になりません。だからまず大人がお手本を見せないと。大人がカッコよくデザインして、若い人だちがそれを見て育つ環境を作ることが必要だと考えています。

加藤:たしかに最近オーセンティックな車らしさを感じさせるデザインが少ないのは、文化的な意識が低いからかもしれない。今の日本って“若い人の気持ちを汲む”っていうことを誤解している風潮がある。若者に全部任せて「これは若いチームだけでやりました」なんてナンセンスですよね。そんなことばかりしてると大人に対するリスペクトがなくなってしまう。

前田:そうですね。

加藤:そんな前田さんがデザイン面で金字塔だと思うクルマって2、3台あげるとすると?

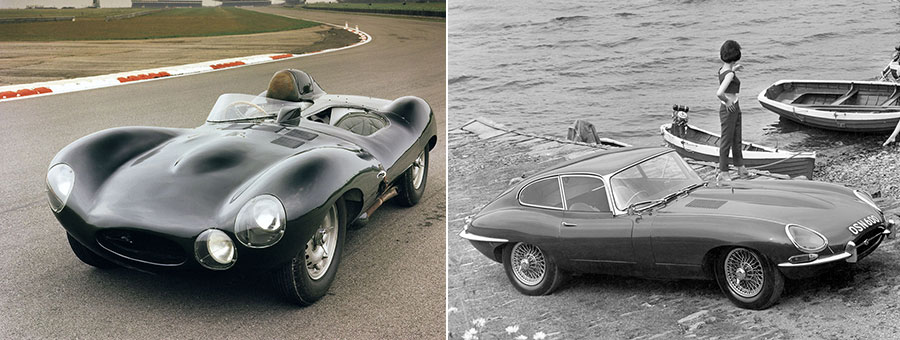

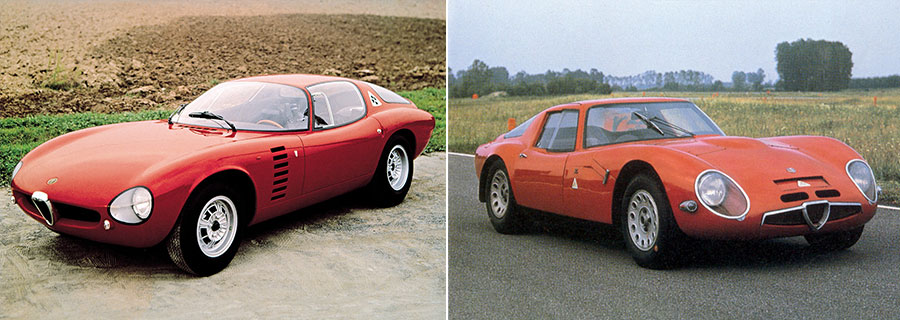

前田:そうですねえ、筆頭にあげるのはジャガーのEタイプとDタイプ。あの2車種は文化を代表したひとつの象徴的存在だと思っていて、僕は個人的に大好きです。あとはアルファ・ロメオのカングーロ、そしてそのベースとなったTZ2、あのゾーンですね。やっぱりクルマそのものですよね。クルマ!って感じじゃないですか、あれは。

写真左/ Jaguar D-type

写真右/ Jaguar E-type

加藤:特にTZ2ってミドエンジンの、つまり新しい設計のポルシェの904や906相手に、フロントエンジンのまま戦わなければいけないっていう宿命を背負っていた。だから機構的にもデザイン面でもギリギリまで攻めてる。とにかく贅肉を削りに削って、これ以上無理っていうぐらいの緊張感が漂ってますよね。

写真左/ AlfaRomeo Giulia 1600 Canguro Bertone

写真右/ AlfaRomeo GiuliaTZ 2

前田:そうなんですよ、だから本当にクルマが、芯まで研ぎ澄まされた印象を受ける。最もきれいなのかなって。そのジャガーとアルファの2つのゾーンと、あとはシトロエンDSです。その3つですね。デザイン的に言うと。まあDSはもう異次元ですね。アバンギャルドって言ったらああいう車をいうんだろうなって思う。

加藤:DSがデビューしたのは1955年だから、もう既に60年経ってる。でも60年後の今見たって前衛的でしょ?

前田:しかも新しいですよね。

加藤:そうそう、新しい。

前田:あれは傑作でしょうね。

加藤:ですよね。

前田:純スタイリングっていう意味で言うと素晴らしい。先に言った2つは、クルマらしさっていう原点において、ジャガーはジャガーというイギリスの伝統文化そのものだし、一方のアルファ・ロメオはマシーンの頂点にある。各々価値が違うんですよね。最近、何遍もずっと自問自答を繰り返して行き着いた結論がそこでした。

写真/ Citroen DS19

面白いのは想定外の化学変化

加藤:先日、元ピニンファリーナのチーフだったフィオラヴァンティさんと長時間話したんですけど、彼は空力とか視界を重視してて、造形、デザインは最後に来るものなんだ、っていう言い方をしていたのが意外でした。

前田:ほー。そうですか。

加藤:だからフェラーリ308、288GTO、F40は自分の中では全部一緒、だってセンターセクションは変わらない、タイヤが太くなったからフェンダーが膨らんでエアスクープができたり、性能が上がったからリアウイング生やしたりしたけど、実はデザインのコアな部分は変わらないんだって。

前田:絶対嘘だな。

加藤:(笑)

前田:まぁ非常に高いレベルの仕事してるからそういう風に言えるし、それで許されるんでしょうけど、僕は機能美って信じない。機能美は嘘じゃないんだけど、機能を追求したからこうなったっていうだけのカーデザイナーや工業デザイナーを僕は信じない。たとえばもし本当にスピードを追求するとしたら、F1とかプロトタイプ・レーシングカーの領域に踏み込む必要に迫られる。色々空力的付加物つけて、結構アグリーだと思うけど、あれが美しいかは別にして、やはり研ぎ澄まれた機能の塊ではありますよね。でも量産車の場合、そのターゲットがレーシングカーほどシビアじゃない。だから空力デザインって言っちゃダメ。本当に研ぎ澄ますときの手法は、我々の場合そういったものではなくて、今の与えられた条件の中で、クルマを最大限作り込んでいるということを公言したい。

加藤:その最新の例が、RX-VISION?

前田:僕の中ではそうですね。あれが最高の答えかって言ったらまだまだやんなきゃいけないこともいっぱいあるし、100点満点には達していませんが、ただ今僕が持っている引き出しは全部開けてあります。

MAZDA RX-vision/ 昨年の東京モーターショーで展示され、世界から賞賛を浴びたショーモデル、ロータリー・エンジン搭載を前提とした2シータークーペ、マツダRX-VISION。ロータリー・エンジン搭載を前提としている。

加藤:単なるデザインモックアップを作るのと、量産化をターゲットに入れたコンセプトカーを作るのとで、やっぱりデザインのモチベーションって変わってくるものですか?

前田:両方難しさがあります。難しさはあるんですけど、でもその質がちょっと違いますね。みなさんよく量産のほうが難しいって言うんだけど、ゼロからのデザインで最高のものを生み出すのが一番難しい。それができた上で量産に持って行くんだけど、それなりに苦労は色々ある。ただ、あの、なんというか、これだ!って信じられるシェイプができていれば、あとは頑張っていけばいい。最初に原型を産むのがとても難しいんです。

加藤:それは手を動かしながら生まれるものなんですか?

前田:手も動かしますし、デザイナーがあるインプットとか刺激を受けて、ある形を作っていくのを、本当の機械&道具好きのスタイリスト、フォルムオタクのモデラー、あと板金職人等々、そういう各々のスキルを高いレベルで掛け合わせる。どこがどう効果的で、何が生まれてくるかわからないんだけれども、僕はそれをコンダクトしている感じです。掛け合わせて突然変異だったり、正常進化の深いものが出てきたところを掴んで組み合わせて。

加藤:モノ作りはなんでも一緒だなって思うのは、雑誌も実はそんな側面があります。カメラマンやデザイナーと仕事して、こいつと仕事するの面白いな、って感じるのは自分に見えていない提案があったときなんです。自分の目には見えなかったフォルムや世界観を、カメラマンやエディトリアル・デザイナーが展開してくれると、あぁ、このメンバーで仕事して良かったな、って思う。それが一番面白い。

前田:その通り、同じ。

加藤:予想通りだよっていうのは、面白くなくて、まあ、いいんじゃない?って感じなんだけど、いやいや、やられたなって感じるときが殊の外うれしい。

前田:やられたいんですよ。すんごくやられたい。レビューも毎日毎日受けるんですけど、7割くらいは想定内、2割は想定以下、1割ないくらい、5%かな、想定を超えてくるのは。想定以下だと部屋に入った瞬間出て行きます(笑)。なんだこれって言って。普通デザイナーの一般的な仕事というとクルマのスケッチから始まる。コンセプトがこうで、ターゲットカスタマーがあって、市場規模がこんなで、この国のどんな車でっていうのがまずあって、それをデザイナーがある程度理解して、クルマのスケッチを描き始める。でもそうやって今までと同じことやってる限りは、全世界同じクルマしか出てこないっていうのがだんだんわかってきました。